歯磨き粉に含まれる成分の中でも、フッ素は虫歯予防に欠かせないものとして広く知られております。

近年では多くの歯磨き粉にフッ素が配合されており、適切に使うことで歯の健康を守る効果が期待できます。しかし、フッ素の具体的な働きや配合量の目安、フッ素入りとそうでない歯磨き粉の違いについて正しく理解している方は多くありません。

ここではフッ素の効果や濃度、使用時の注意点に加え、歯磨き後のすすぎ方のポイントについても解説しています。

フッ素の効果(働き)

フッ素は歯磨き粉において最も重要な有効成分のひとつであり、虫歯を防ぐために欠かせない役割を担っております。フッ素は歯そのものを強くするだけでなく、細菌の働きにも影響を与える点が大きな特徴です。

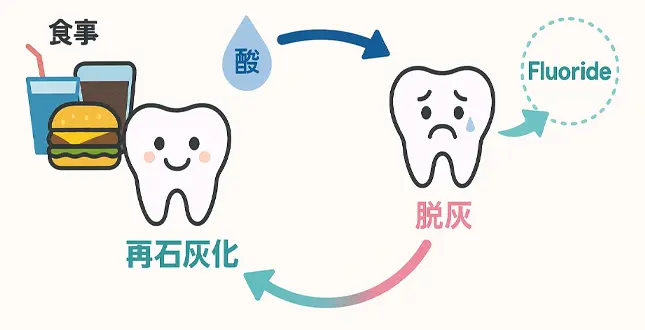

食事や間食をするたびに、口の中では酸がつくられ、歯の表面からカルシウムやリンが溶け出す脱灰が始まります。これを放置すると初期の虫歯へとつながります。

フッ素は、この失われたミネラルを再び歯に取り込む働きを助け、初期虫歯を修復する再石灰化を促進します。特に毎日の歯磨きで継続的にフッ素を取り込むことで、歯の自然な修復サイクルが支えられ、虫歯の進行を抑える効果が期待できます。

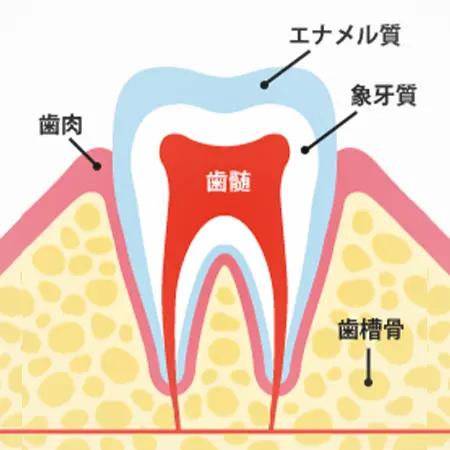

フッ素が歯に取り込まれると、歯の表面にフルオロアパタイトという結晶がつくられます。これは通常のエナメル質よりも酸に強いため、溶けにくく耐久性の高い歯質へと変化します。

酸にさらされる機会が多い現代の食生活(酸性飲料や甘いお菓子など)では、歯の表面が弱くなりやすいため、フッ素による歯質強化は虫歯を防ぐ上で非常に重要です。特に生えたばかりの永久歯や子どもの歯はエナメル質が未成熟なため、フッ素による強化の効果が大きいとされております。

虫歯の原因となるミュータンス菌などの細菌は、糖分を取り込んで酸をつくり出し歯を溶かします。フッ素には、この虫歯菌の酸産生を抑える作用があります。

また細菌が歯の表面に付着してプラークを形成するのを弱める働きもあるため、口の中全体を虫歯になりにくい環境に整えることができます。これは再石灰化や歯質強化と組み合わさることで、虫歯予防効果をさらに高めてくれます。

フッ素の濃度と配合量の目安

フッ素入り歯磨き粉を選ぶ際には、配合されているフッ素の濃度が重要です。濃度が低すぎると十分な効果が得られず、高すぎると安全性に配慮が必要になります。

日本では、1,000ppm以上のフッ素濃度が推奨されております。一般成人の方の歯磨き粉は、1,000~1,450ppmの範囲で配合されており、成分名にはフッ化ナトリウム(NaF)やモノフルオロリン酸ナトリウム(MFP)などのフッ素化合物が記載されております。

海外(特に欧米)では、より高濃度の製品(1,450ppm~1,500ppm)が主流です。一部では5,000ppmの高濃度歯磨き粉もあり、これは医師の指導のもとで使用されます。

年齢別の使用目安で6歳未満と6歳以上で区切る理由は、子どもの歯の発育段階と安全性の観点があります。個人差があるため目安となりますが、6歳未満の子どもはうがいが上手にできず、誤飲のリスクがあるからです。

また、6歳という年齢は、永久歯が生え始める時期であり、このタイミングでしっかりとフッ素を取り込むことが、虫歯予防に大きな意味を持ちます。6歳以上でも、まだ永久歯のエナメル質がまだ発育段階にある場合は、フッ素を過剰に取り込むと斑状歯(フッ素症)を起こすおそれがあるため、子どもの成長に合わせた使い方が重要です。

| 年齢 | フッ素濃度 | 使用量 |

|---|---|---|

| 6歳未満の |

500~1,000ppmが目安 | 米粒程度(1〜2mmの少量) |

| 6歳以上~ |

1,000~1,450ppm | 1cm程度 |

虫歯になりやすい人は、歯科医院で処方される 1,450ppm~5,000ppmの高濃度フッ素配合歯磨き粉を使用する場合もありますが、必ず歯科医師の指導のもとで使う必要があります。

近年ニュースなどで取り上げられるPFAS(有機フッ素化合物)は、環境中で分解されにくく健康や環境への影響が懸念されている物質です。ただし歯磨き粉に含まれるのは無機フッ素化合物であり、PFASとは性質がまったく異なります。

一般的な歯磨き粉にPFASが配合されることはありません。誤った情報と混同しないよう注意が必要です。

フッ素配合 vs 非配合歯磨き粉の違い

歯磨き粉にはフッ素入りとフッ素なしがあります。現在、日本や海外で市販されている多くの歯磨き粉はフッ素配合が一般的ですが、フッ素を含まない製品も一定のニーズがあります。

歯磨き粉にはフッ素配合とフッ素非配合の2種類があります。

フッ素入りは科学的に虫歯予防効果が認められており、再石灰化の促進や歯質の強化、虫歯菌の活動抑制といった多面的な働きを持ちます。

一方、非配合の歯磨き粉は物理的に汚れを落とすことはできますが、フッ素特有の虫歯予防効果は期待できません。そのため基本的にはフッ素入りの使用が推奨されますが、自然派志向や体質により非配合を選ぶ人もおります。

| 項目 | フッ素配合歯磨き粉 | フッ素非配合歯磨き粉 |

|---|---|---|

| 虫歯予防効果 | 高い(再石灰化を促進し、歯質を強化) | 限定的(物理的な汚れ除去が中心) |

| 細菌への作用 | 虫歯菌の酸産生を抑制 | 特になし |

| 推奨度 | 国際的に標準的で幅広い年齢層に推奨 | 特になし |

| 細菌への作用 | 虫歯菌の酸産生を抑制 | 特定の嗜好や事情によって選ばれる |

| メリット | 科学的根拠に基づいた虫歯予防が可能 | フッ素を避けたい人でも使用できる |

| デメリット | 特になし(ただし正しい使用が必要) | 虫歯予防効果が十分でないため、他の手段が必要 |

| 選ばれる理由 | 虫歯予防を重視する人 | 自然派志向、アレルギー配慮、フッ素忌避など |

※フッ素配合が基本的に推奨されるが、非配合を選ぶなら歯科医院でのケアを併用するとよい。

一部の人は、あえてフッ素が配合されていない歯磨き粉を選ぶことがあります。主な理由は次のようなものになります。

自然派志向

自然派志向オーガニック製品や添加物の少ない製品を選びたいという考えから。

体質やアレルギーへの配慮

体質やアレルギーへの配慮ごくまれにフッ素製品に過敏反応を示す人がおり、その場合に非配合を選ぶから。

フッ素摂取を避けたいという考え方

フッ素摂取を避けたいという考え方フッ素の安全性に不安を持ち、使用を控えてしまうケースがあるから。

フッ素が入っていない歯磨き粉には虫歯予防効果が乏しいため、使用する際は歯科医院での定期的なフッ素塗布や、シーラントなど他の方法で補うことが重要です。

歯磨き後の正しいすすぎ方

歯磨き粉に含まれるフッ素の効果を最大限に活かすためには、歯磨き後のすすぎ方にも注意が必要です。間違ったすすぎ方をすると、せっかくのフッ素が口の中にとどまらず、十分な虫歯予防効果が得られなくなることがあります。

すすぎ方のポイントは下記の通りです。

| 強く長時間すすがない |

| 歯磨き後に何度も水で口をゆすいでしまうと、歯の表面に残ったフッ素がすべて流れてしまいます。特に「口の中をさっぱりさせたい」と思って勢いよくすすぐのは避けましょう。 |

| 適度なすすぎでフッ素を残す |

| 歯磨きの後は、口内に残った歯磨き粉を吐き出し、少量(ペットボトルのキャップ2~3杯程度)の水で1回だけ軽くすすぐのが理想です。これにより、口の中にフッ素が適度に残り、再石灰化や歯質強化の効果を持続させることができます。 |

| 就寝前の歯磨きは特に効果的 |

| 夜は唾液の分泌が減るため、虫歯リスクが高まります。就寝前にフッ素入り歯磨き粉を使い、軽くすすぎフッ素を口内に残しておくことで、寝ている間に虫歯予防効果を発揮します。 |

まとめ

フッ素は虫歯予防において欠かせない成分です。再石灰化を促進し、歯質を強化し、さらに虫歯菌の活動を抑制することで、日常的に歯を守ってくれます。

ただし、その効果を十分に得るためには、年齢に応じた適切な濃度の歯磨き粉を選び、正しい使い方を意識することが重要です。

またフッ素入りと非配合の歯磨き粉には明確な違いがあり、基本的にはフッ素配合の使用が推奨されます。自然派志向などで非配合を選ぶ場合には、歯科医院での定期的なケアと併用することが望ましいでしょう。

さらに歯磨き後のすすぎ方を工夫するだけでも、フッ素の効果を長く口の中にとどめることができます。毎日のケアに正しい知識を取り入れ、フッ素の力を活かして健康な歯を維持していきましょう。